Чем различается устройство научных институтов в Европе и России? От чего зависит карьера молодого ученого и кто контролирует рынок академических должностей? T&P поговорили с Михаилом Соколовым — социологом, профессором факультета политических наук и социологии ЕУСПб, чьи прежние работы были посвящены радикально-националистическому движению в России. В настоящее время ученый занимается сравнительно-исторической социологией университетов.

— Михаил, расскажите, каким проектом вы сейчас заняты?

— Мы с моими коллегами из разных стран — Татьяной Зименковой из университета Билефелда, Софьей Чуйкиной из университета Клермон-Феррана, Катериной Губой из Томского университета и Марией Сафоновой из Высшей Школы Экономики заканчиваем книгу об академических рынках труда и академической власти в пяти национальных социологиях: России, Америке, Франции, Германии и Британии.

— Какой будет эта книга?

— Как обычно бывает, мы писали гораздо дольше, чем планировали — и книга вышла совершенно отличной от того, что было задумано. Изначально мы хотели написать своеобразный самоучитель для карьериста, который собирается найти академическую работу в социологии в разных странах. Нашей идеей было пригласить написать иностранные главы тех, кто знаком с российской наукой — начал свою карьеру здесь, но затем уехал и успешно встроился в «западную» социологию. В написании американской главы участвовала, например, Наталья Форрат, которая в настоящее время преподает в Northwestern University в Иллинойсе. Со временем, однако, мы поняли, что нам гораздо интереснее изучать логику функционирования разных академических систем — понять, почему карьерные лестницы в них устроены определенным образом. А не давать советы, как пробиться наверх самому в западной науке.

«Знаменитая Франкфуртская школа в третьем поколении превратилась в огромную академико-мафиозную семью, контролирующую рейнские университеты».

Собственно, первый же вывод из наших изысканий состоял в том, что никакой единой западной науки не существует. В России часто можно услышать ссылки на абстрактный западный опыт, обычно с мазохистскими нотами: «У нас все неправильно, а вот там-то все совершенно по-другому». Есть какой-то образ идеального «там». Но при минимально приближении выясняется, что это «там» абсолютно не однородно. В зависимости от выбранного критерия пять рассматриваемых нами случаев выстроятся в совершенно разном порядке. Если брать общие очертания академических карьер и определяющие их течение силы, то в целом Франция будет находиться на одном полюсе, а на другом полюсе будет Германия, Россия — рядом с Францией, а Британия окажется посередине, США — где-то между Британией и Германией. Но это только в общем — все эти системы сложно оценить в терминах «лучше» или «хуже». Каждая модель справляется с одними проблемами, но не справляется с другими. Нам хочется, чтобы существовал какой-то универсальный рецепт построения академических организаций, но получается, что у каждой из рассмотренных схем есть свои большие человеческие и интеллектуальные издержки.

— Например, какие?

— С точки зрения построения карьеры — основного предмета нашего изучения — академические системы можно классифицировать на основании их способа отбора научных кадров. Один из принципиальных подходов — это взаимодействие министерства, стремящего управлять наукой, и академической среды. Другой — это отбор исключительно силами самой этой среды. Ученые, естественно, предпочитают второй механизм — механизм кооптации — когда группы экспертов, распознающие потенциальных кандитатов следующего поколения, принимают их в свои ряды.

Чиновники не могут полностью положиться на ученых. Неспециалист не может уверенно сказать, насколько хорошую науку делают в той или иной лаборатории. Какие-то загадочные люди в белых халатах ходят и говорят, что делают великие открытия. Но ответственный чиновник не может не задаваться вопросом: «А вдруг они жулики?» Возможно, они отбирают пытливые умы и воспитывают их; может быть, они просто пристраивают своих детей и детей своих друзей, ни к чему не способных. Когда кто-то посторонний пытается вторгнуться к специалистам и спросить: «Правда ли вы делаете мировую науку, или только притворяетесь?», они всегда возмущаются из-за покушения на их академические свободы и рассказывают про академика Лысенко — о том, как это плохо, когда бюрократы вмешиваются в науку. Что является совершенной правдой — вмешательство может привести к катастрофическим последствиям.

Но и противоположное правдиво: замкнутая академическая среда может развиваться в направлении абсолютной стагнации и полного прекращения любой интеллектуальной деятельности. В XVII и веках XVIII большинство университетов, включая Оксфорд, Париж и Гейдельберг, превратились в замкнутые корпорации, цеха, монополизирующие выдачу дипломов. Они брали деньги за присвоение докторских степеней, брали плату за вступление в корпорацию и в основном пополнялись за счет детей самих профессоров, включая малоспособных к учению. Что, впрочем, было неважно — профессорам во многих университетах все равно выдавались конспекты вековой давности, по которым они должны были читать лекции и от которых было непозволительно отступать. В общем, эти университеты были изолированным и интеллектуально стерильным миром. Воспоминания о тех временах до сих пор остаются своеобразной академической антиутопией.

Профессорская корпорация Германии

Тяготение к одному из полюсов определяется относительным влиянием разных групп в сфере высшего образования. В тех академических системах, где ученые представляют собой влиятельную группу интересов, преобладает кооптация: никто не вправе указывать профессорам, кого им брать на работу. Карьера устроена следующим образом: вы начинаете с нижних этажей и поднимаетесь наверх, преодолевая жестокую конкуренцию. В какой-то момент на подъеме вас ждет форменная мясорубка, но зато, получив ранг полного профессора, вы получаете пожизненный контракт, большую зарплату и неограниченную свободу. Такая система, действующая в Германии и США, обычно насаждается профессорами, получившими полную власть над системой — они контролируют любое кадровое передвижение, а их не контролирует никто.

«В тех академических системах, где ученые представляют собой влиятельную группу интересов, преобладает кооптация: никто не вправе указывать профессорам, кого им брать на работу».

В Германии профессорская корпорация, пожалуй, наиболее влиятельна. Единственное, в чем бюрократы, пытающиеся управлять этой системой, смогли добиться уступок — в полном запрете разных форм инбридинга, то есть внутреннего найма. Это один из главных вопросов в управлении наукой. Можете ли вы, как старший профессор, беспрепятственно продвинуть своего любимого ученика по всем ступеням академической лестницы? Он вам понравился, когда был студентом, вы обеспечили получение ему диплома, защиту диссертации, позиции доцента, профессора, и в итоге оставили ему свою кафедру. В тех академических системах, где профессора — самая влиятельная группа, естественным образом все тяготеет к этому сценарию. Италия, в которой до недавнего времени профессорская олигархия имела еще большую власть, чем в Германии, являлась классической страной академического патронажа. Соответственно, чиновники в первую очередь хотят закрыть именно эту возможность, раз уж нельзя повлиять на все остальное. В Германии с гумбольдтовских реформ начала XIX века возводились разные барьеры на пути внутреннего найма, поэтому вы просто не cможете пройти все стадии в одном университете. Вам нужно добиться известности за пределами вашего университета чтобы получить работу.

Возможно, что ваш профессор очень влиятелен, у него везде есть друзья, и тогда вы все равно получите работу в другом университете. Но это значит, что сам он не просто получил кафедру по наследству, бросил читать книги и никого к ней не подпускает — что и было тем сценарием, от которого Гумбольдт хотел застраховаться прежде всего. Кроме того, чтобы пристроить ученика, важен хронометраж — нужно, чтобы вакансия открылась ровно в тот момент, когда ученик защитит диссертацию и созреет до профессорства. А это очень сложно подгадать. В системе, где инбридинг запрещен, выхода на открытый рынок трудно избежать. Чем больше географической мобильности предполагает карьера, тем сильнее перспектива продвижения зависит от того, насколько лично вы известны. Вам нужно ездить на конференции и рассказывать людям, не связанным с вами, что-то интересное им. В конечном счете, ваши шансы на рынке университетов зависят от того, смогли ли вы увлечь достаточно людей своими исследованиями. Это делает систему проницаемой для таланта — тот, кто может увлечь других, открыть перед ними горизонты, напомнить им об их научных идеалах, имеет очень большое преимущество. Это не значит, что в Германии нет разветвленных патронажных кланов, имеющих кроме того и политический оттенок. Знаменитая Франкфуртская школа в третьем поколении превратилась в огромную академико-мафиозную семью, контролирующую рейнские университеты.

У этой системы есть свои издержки — например, огромное число разбитых карьер. Профессорами хотят быть все, поскольку существует идеалистическое отношение к профессорам в обществе. Окружающий их моральный ореол и позволяет им отбиваться от любых наступлений бюрократов. Но если многие люди хотят ими стать, становятся ими в итоге очень немногие: в социальных науках на 200 академических карьер, если считать по начатым диссертациям, только одна завершается получением пожизненной профессорской позиции.

Более того, те, кто не стал полными профессорами, оказываются не только выкинутыми из академического мира, но и плохо устраиваются за его пределами, потому что пропустили ключевые этапы неакадемической карьеры — сначала они писали диссертацию, потом были ассистентом, потом младшим профессором. Они все время боролись за продвижение и проиграли в этой гонке — и отчаялись. Оказалось, что теперь им поздно идти в бизнес или в государственные чиновники — разве что на низшие позиции. Другая сторона, с которой также приходится мириться — вы никогда не находите работу там, где начали карьеру. С одной стороны, путешествовать по Германии может быть и неплохо, но, с другой, представьте, что у вас к этому времени есть супруга или супруг и дети. Одному нужно бросить карьеру, чтобы другой перебрался в новый университет, потому что двоим ученым устроиться в один университет одновременно очень сложно. Ученые создают крайне нестабильные семьи в Германии, поскольку им известно, что или в какой-то момент одному придется поставить крест на своих амбициях, или обоим разъехаться.

Чтобы создать этот постоянный приток, действует самое жестокое правило германской, и, отчасти, американской системы — вы не можете удержаться долго на любом этаже, кроме верхнего. Все позиции непостоянны, кроме высшей — пожизненной. Сравним это с Россией, Францией и Британией, в которой все ступени вечны и на всех можно задержаться — они гораздо гуманнее в этом плане. Если вы не перешли на следующую ступень, то вполне можно прожить и на той, на которой остановились. Плюсом этой схемы является то, что она создает для каждого свою нишу. Кто-то не стал профессором и остался доцентом на всю жизнь, кто-то не стал доцентом и остался ассистентом. Вы можете бороться за продвижение, а можете остаться на одном месте и остаться в игре.

Бюрократический контроль в России

В целом, Франция и Россия — это страны, в которых профессора скорее проиграли борьбу с бюрократами за легитимность и за социальное доверие. В системах, где бюрократы сильнее, нет ни пожизненного найма, ни долговременных контрактов, продвижение или возобновление контракта контролируется набором формальных правил. Вы постоянно проходите множественные контрольные точки. Сначала вы студент и получаете диплом, потом становитесь ассистентом кафедры и должны защитить диссертацию, без которой возможность стать доцентом уже очень маловероятна. Если вы становитесь доцентом, то пишете и защищаете еще одну диссертацию, пытаетесь стать профессором. Где-то вдалеке есть статус академика — то, что ближе всего к пожизненному найму в российской научной системе, но этой планки достигают немногие, все остальные должны все время что-то делать для дальнейшего движения. Даже для того, чтобы оставаться на месте, надо что-то делать — проходить регулярные аттестации, повышать квалификацию и так далее. Во времена, когда правительство ничего не хотело от университетов, кроме того, чтобы они не бунтовали, об этом на время забыли — но сейчас вновь вспоминают. Момента полного умиротворения в этой системе не наступает никогда. Большое количество ступеней позволяет чиновникам сохранять больше контроля: и переход с одной ступени на другую и возможность задержаться на них можно регулировать. Например, можно обязать научного сотрудника писать по статье в год — в противном случае контракт не будет продлен. Нельзя быть профессором, бросившим заниматься наукой. Это другой способ регулирования — постоянное поддержание в тонусе.

«В системах, где бюрократы сильнее, нет ни пожизненного найма, ни долговременных контрактов, продвижение или возобновление контракта контролируется набором формальных правил».

И у него, к сожалению, есть свои издержки. Рубежи, через которые переходят люди в процессе роста в одной организации, должны быть прозрачными для чиновников. Таким образом, меняется сама логика контроля. Если германский профессор сидит на своем кафедральном троне и в выборе претендентов опирается на чисто субъективные критерии таланта, то при сильно бюрократическом контроле профессор не может сказать: «Я выбрал вот этого, потому что он кажется мне талантливым», особенно если один из пришедших на конкурс имеет кандидатскую степень, а другой — докторскую. Чиновник не видит таланта — если профессор выбрал кандидата, а не доктора, в голове у чиновника щелкает идея: «Ага, наверняка тут имеет место какая-то коррупция». Поэтому карьера зависит от накопления формальных символов академического статуса. Проблема, которая много обсуждается в России — девальвация степеней — в конечном счете, вытекает из такой бюрократической системы контроля, проблемы которой особенно проявляются на фоне низкого уровня географической мобильности.

В отличие от Германии, скорость перемещения людей по рынку академического труда в России очень низка. Обычно люди в России растут внутри одной организации, почти всегда — внутри одного города. Это происходит оттого, что в стране нельзя создать общенациональный рынок — невозможно заставить людей переезжать из Москвы во Владивосток. Можно сослаться на климат или любые другие причины. Например, цены на жилье гораздо выше относительно средней зарплаты ученого — по сравнению с любой другой из рассмотренных нами стран. Кроме того, многие работают сразу на нескольких работах — одну позицию в другом городе найти можно, но не три сразу. Соответственно, перемещение почти всегда экономически невыгодно. Более того, внутри одного города вы скорее добавляете работы к уже существующим, чем бросаете их и устраиваетесь на новое место.

Академическая карьера в России выглядит так: есть молодой перспективный студент, который обратил на себя внимание научного руководителя, руководитель пригласил студента в аспирантуру, потому что иметь аспиранта выгодно — это удобная нагрузка, которая приближает руководителя к званию доцента или профессора. Тот же чиновник, повинуясь логике тотального контроля, следит за тем, чтобы преподаватель не сидел без дела — и ему предъявляют аспиранта. Но с момента поступления кого-то в аспирантуру в бюрократической машине уже щелкнуло, потому что аспирант должен защититься, иначе потраченные на него деньги израсходованы зря. В официальных документах это называется «результативность аспирантуры» — доля защитившихся в течение четырех лет с момента зачисления. За излишнюю требовательность к учащимся аспирантуру могут просто закрыть. И для организации, и для руководителя, и для аспиранта защита — это хорошо.

— Зачем нужна ученая степень в России?

— Для диссертанта защита — шанс перейти на следующую ступень, для руководителя и организации — получить какие-то свои очки. Но есть и еще один фактор, снижающий требования к защитам в России. В США, Великобритании, в Германии или во Франции степень — это форма рекламы на рынке труда, хотя и работает этот механизм по-разному. Задача диссертанта — сделать процедуру как можно более сложной и пристрастной: найти самый требовательный совет, попробовать привлечь в комитет, который только в России постоянен, самых известных ученых. Потому что только так можно произвести впечатление на потенциального работодателя. Чтобы не знающие вас люди в отборочном комитете увидели ваше досье и сказали: «О, это должен быть сильный кандидат!»

«Все хорошие гайки хороши одинаково, а все бракованные бракованы по-разному — все люди, которые защитили кандидатскую диссертацию, в идеале достигли какого-то одного уровня и являются носителями одинаковой квалификации».

Но в отсутствие мобильного рынка труда такая реклама просто не нужна. Все равно отвечающие за ваше трудоустройство люди обычно знают вас лично — вы же живете в одном городе — или знает того, кто знает. Им совершенно не нужна диссертация, чтобы оценить качество кандидата. И все равно бюрократически-индустриальная логика делает все, чтобы ученая степень не могла быть использована таким образом. Сама Высшая аттестационная комиссия (ВАК) есть способ обеспечения академической эквивалентности. В Америке нет общей степени PhD — там существуют 2000 университетов и, соответственно, 2000 разных степеней PhD. В России эта разница между организациями сознательно стерта — все степени одинаковы и официально утверждаются ВАКом. Все хорошие гайки хороши одинаково, а все бракованные бракованы по-разному — все люди, которые защитили кандидатскую диссертацию, в идеале достигли какого-то одного уровня и являются носителями одинаковой квалификации. С точки зрения бюрократа они идентичны друг другу. Качество диссертации в этой системе абсолютно не важно, нет даже никакой возможности транслировать какую-то дополнительную информацию о диссертанте — важна только пометка о том, что диссертация защищена.

Из этого следует неумолимый вывод: если вы разумный человек, то вы попробуете защитить минимально приемлемую диссертацию, чтобы не тратить время и силы на формальности. Вы можете даже с чистой совестью скачать ее из Интернета, а своим коллегам рассказывать про свои настоящие идеи. «Вы же понимаете, что это — мои настоящие идеи, а то, что в диссертации — это так, формальность», и они ответят: «Ну конечно, мы тебя понимаем». В России диссертация годится в основном для того, чтобы освятить кадровое решение перед лицом вышестоящих чиновников. Это как с автомобильными правами. В России есть задача научиться водить и задача получить права, и это — разные задачи. Права можно, даже нужно, купить за наименьшую цену, потому что они нужны только, чтобы показать гаишнику. Если бы водители могли как-то контролировать, кто с какими правами выезжает на какую дорогу, моментально возникло бы ранжирование — на одну дорогу выезжали бы только люди с проверенными правами, которые просто так не купишь, а на другую — со всеми остальными. Но как раз это ВАК и не дает сделать.

Бывают случаи, когда люди пишут хорошую диссертацию, потому что для них это легче, чем написать плохую. Если вы талантливый человек с развитым внутренним чувством научного текста, то проще написать хороший текст на одном порыве, чем долго и мучительно собирать разрозненные куски. Но если вы чуть менее талантливы или чуть более заняты, то можно вполне благополучно пройти путь минимального сопротивления. Им является плагиат и компилятивная работа. Они не только проще, но и в какой-то мере надежнее.

Более того, новые идеи отталкивают при первом исполнении. Если вы принесете революционную диссертацию в диссертационный совет, то шансы этой диссертации понравиться ему минимальны, как утверждает вся история науки. Каковы были шансы Эйнштейна защититься в 1905-1906 году с только что созданной теорией относительности? Никаких. Он не смог бы объяснить за 15 минут стандартного выступления диссертанта старшим профессорам свои гениальные идеи. Если же вы написали очень конвенциональную работу, все сделали, как предшественники, немножко что-то подкрутили и добавили капельку новизны — люди узнают эти идеи, поймут, что они слышали их десятки раз до вас, вспомнят 99 присвоенных ими за эти идеи степеней. И подумают: «Почему бы не присвоить сотую?» Это же ничуть не хуже того, что было раньше. Но когда добавляется работа чуть-чуть похуже предыдущей, планка снижается. В такой системе она будет снижаться плавно и неуклонно. Логика диссертационного совета выглядит так: «Мы присваиваем эту степень, еще 100 советов присваивают эту степень. Мы знаем, что диссертация так себе. Но если не присвоим мы, человек пойдет в другой совет, а мы знаем, что там присваивают за еще более худшие диссертации».

Девальвация научных статей

Таким образом, возникает набор формальной, никем не воспринимаемой всерьез отчетности, созданной бюрократическим контролем. И есть что-то отдельное, считающееся настоящей интеллектуальной жизнью. Потом оказывается, что где-то эта жизнь осталась, а где-то исчезла — но поток диссертаций не иссяк. Появились специалисты по созданию формальностей — далеко не те, кто может производить лучшие интеллектуальные результаты. И в карьерной гонке они обгоняют тех, у кого такие результаты есть. Последние смотрят на это стоически: «У вас карьера, у нас наука». Но в какой-то момент формальная сторона деятельности может начать вытеснять содержательную.

Проблема девальвации касается не только диссертаций, но и статей, публикуемых в научных журналах. Научная публикация имеет две функции: первая — это донести до всех людей свои открытия или посетившие вас идеи; вторая, которая постепенно вытесняет первую — донести сигнал о наличии у вас идей вообще. Для бюрократов по всему миру — не только в России — это очень хороший критерий. Потому что если они ничего не знают о науке, никогда не прочитают статью, но зафиксируют сам факт выхода статьи. «Ага», — думают они, — «наверное, этот человек работает».

«Со статьями, в каком-то смысле, все происходит так же, как с диссертациями — опубликовать добротный, малооригинальный текст гораздо проще, чем сверхоригинальный».

Если люди начинают считать публикации в первую очередь источником сигнала, а не способом передать другим свои идеи, затрудняется использование всей журнальной системы для передачи идей. Во-первых, появляется очень много журналов — гораздо больше, чем качественных статей, потому что публиковаться нужно всем, а исследования с хорошими результатами бывают редко. Кроме того, снижается качество статей. Все знают, что нужно произвести три статьи в год, поэтому делают из одной хорошей три не очень хороших, или публикуют примерно одну и ту же статью, поменяв название и порождая массу шума. Для тех же, кто читает журналы, сам процесс чтения становится все более проблематичным: журналов много, в них сложно ориентироваться, и в них публиуются в основном слабые статьи. Со статьями, в каком-то смысле, все происходит так же, как с диссертациями — опубликовать добротный, малооригинальный текст гораздо проще, чем сверхоригинальный. В истории науки ХХ века существует масса историй в стиле Джоан Роулинг: статью, за которую дадут Нобелевскую премию, не принимают несколько ведущих журналов — слишком необычно, и рецензенты не справляются. Если над душой никто не стоит, то cтатью можно посылать в другие журналы, пока где-то ее не поймут. Но если на кону защита или продвижение, то лучше уж сразу браться за сюжет попроще, чтобы опубликовали наверняка. Журнал перестает работать как коммуникативная система и превращается в источник сигнала. Это еще одна обратная сторона относительно мягкой и гуманной системы бюрократического контроля науки.

Ярмарка университетского тщеславия: США

— Можно ли сказать, что существуют два полюса управления наукой — когда она автономна, с практикой постоянного найма, как в случае с Германией, и когда существует бюрократический контроль, с формальными критериями того, кто лучше?

— В принципе, да, но лишь с высоты птичьего полета. Занимаясь сравнительной социологией можно заметить, что любые попытки разложить социальные системы строго на линии между двумя полюсами, к сожалению, работают только условно, на определенном уровне абстракции. С большой дистанции, американская система действительно представляет собой некоторый гибридный тип. Там нет независимой профессорской корпорации, но почти нет и государственной бюрократии, потому что многое решают попечители и администрация университета. Последние по логике своей работы — это что-то среднее между большой общенациональной бюрократией и полным отсутствием бюрократии вообще. Много хороших исследований, которые мы рассматривали в американской главе, были про то, как работает американский академический рынок. Он как раз похож на систему дорог с хорошими и плохими водительскими правами: с хорошими правами вас пустят на плохую дорогу, но в обратном направлении — никогда. Степени высокодифференциированы, и существует иерархия престижа: все знают, что со степенью Гарвардского университета вы сделаете блестящую карьеру, будете получать много денег, читать пару лекций в неделю самым талантливым аспирантам и быстро получите пожизненный контракт. А со степенью из третьесортного университета вы, скорее всего, никогда не будете преподавать ни в одном университете, а будете преподавать в школе или community college, учить местных оболтусов, и никакого пожизненного контракта у вас не будет. Если вы смотрели Breaking Bad, то для главного героя Уолтера Уайта, окончившего известный Калифорнийский технологический институт, преподавать в школе — это катастрофически неудачная карьера. Люди с такими дипломами крайне редко падают так низко.

При этом, как ни странно, исследования показывают, что плохая или хорошая степень — недостаточный предиктор дальнейшей результативности исследовательской работы. Люди, получившие хорошую степень, сами по себе не публикуют больше или лучше, чем те, кто получает плохую степень и обитает на задворках академического мира. В действительности, то, сколько вы публикуете и цитируетесь, зависит от того, где вы работаете. Люди в хороших университетах начинают публиковаться много — у них много свободного времени, им дают гранты и предоставляют лаборатории, их окружают пытливые аспиранты, ну и есть ощущение, что nobles oblige. Их работы много цитируют, потому что, перелистывая страницы в журнале, люди думают: «Эту статью писал профессор из Гарварда, наверное, она хорошая», читают эту статью и, если им что-то не нравится, они думают, что это с ними что-то не так, а не с профессором из Гарварда. Особенно в провинциальных университетах — или в целых странах, которые чувствуют себя интеллектуальной провинцией — это работает. Там люди особенно чувствительны к таким сигналам.

«Для главного героя Breaking Bad Уолтера Уайта, окончившего известный Калифорнийский технологический институт, преподавать в школе — это катастрофически неудачная карьера».

Почему тогда степень настолько важна? Получается, что основным фактором оказывается внутриуниверситетская бюрократия и способность людей внутри американских университетов воспринимать более дифференцированные, чем в России, но при этом все равно узкие и специфические сигналы. В Америке все знают иерархию университетов: Гарвард наверху, а какой-нибудь community college Саус-Парка находится на самом дне. Это более-менее общее знание, которым обладают даже люди за пределами США. Разумеется, когда на конкурс в американском университете приходят досье многих претендентов (в ведущем университете на любую заявленную позицию придет несколько сотен), профессора, читающие работы на факультете первыми, могут оценивать кандидата по достоинству: хоть степень и не очень хорошая, но публикации отличные, а еще он сделал блестящее выступление на семинаре. Но американский университет устроен так, что президент университета не избирается профессорско-преподавательским составом, а назначается попечителями. Все решения, таким образом, должны быть одобрены вышестоящим эшелоном единолично, и чем выше мы поднимаемся внутри организационной иерархии, тем большее значение принимают конвенциональные академические сигналы.

Например, документы для конкурса на преподавательскую вакансию прислали 200 человек, профессора на факультете посовещались и пригласили на пробную лекцию шестерых, и из них трое им понравились. Они расположились их в таком порядке, что в первой строчке оказался человек из абсолютно неизвестного университета — допустим, Саус-Парк — а на второй — человек из Гарварда. Декан факультета, увидев такое решение, немного сомневается. Он идет к проректору, тот передает дело ректору, тот — попечителям, которые говорят: «Ну, не может такого быть — кого они приглашают из этого заштатного университета? Ведь у них есть человек из Гарварда. Представьте, как это будет смотреться на сайте: студенты, которые смотрят на место получения степени своими преподавателями, видят: Гарвард, Гарвард, Гарвард, Саус-Парк. Пусть лучше будет еще один Гарвард». Попечители могут поменять порядок аппликантов и место получит человек из Гарварда, даже если кандидат из Саус-Парка произвел очень хорошее впечатление на своих коллег. Те, конечно, могут пойти на принцип, и иногда идут, угрожая всем скопом уволиться — если первый кандидат показался им действительно выдающимся. Но такое бывает редко. Да и сами они из Гарварда, и им приятно лишний раз почувствовать, что они принадлежат к элитному клубу. В этом смысле, университетская бюрократия в США выполняет многие из ролей, которые в России исполняет Министерство образования и науки, хоть и в более мягкой форме. Впрочем, в связи с озабоченностью Минобрнауки и университетов, которые пытаются ему особенно нравиться, мировыми рейтингами, нет сомнения, что в России вскоре тоже начнут обращать внимание на такие вещи.

Мировые рейтинги и последствия ориентации на них

— Вы также занимаетесь исследованиями динамики международной академической системы, в частности, социологии. О чем эти исследования?

— Это направление исследований, которое как раз выросло из изучения того, как академические рынки реагируют на глобализацию. Здесь возникает несколько сюжетов, и один из них про то, как в какой-то момент бюрократы из Министерства образования и науки — или какого-то его зарубежного аналога — приходят в университеты и говорят о том, что теперь они ходят попадания университетов в мировые рейтинги и готовы давать деньги, если университет туда попадет. Положение в рейтингах позволит показать всему миру, насколько велика наука в нашей стране, привлечет к нам потоки студентов — в общем, хорошо. Ну и, кроме того, положение в мировом рейтинге — это как раз такой показатель успешности, какой бюрократы любят, формальный, как будто объективный, имеющий числовое выражение. Такие визиты из министерства происходят не только в России, но и во Франции, да и в десятках других стран.

«Американский аспирант знает, что пик его мечтаний — Гарвард, Принстон или, в случае естественнонаучных или технических специальностей, Caltech или MIT».

Эта озабоченность отражается на рынках труда несколькими путями. Во-первых, она создает сильную стратификацию внутри университетов. Министерство быстро переформулирует себе задачу выделить три, пять, в пределе — десять-пятнадцать (как в случае России) университетов-кандидатов на попадание в международные рейтинги и вкачать в них все имеющиеся деньги, чтобы достичь поставленной планки, а все остальные предоставить самим себе. Любая ориентация на рейтинги создает высокодифференцированную систему, потому что чиновник решает, что в лидеров нужно инвестировать, а в остальных — нет. Некоторое количество избранных университетов и сверхвысоких зарплат — это неизбежное следствие.

Кроме того, часть рейтингов прямо, и все — косвенно, предполагают привлечение международных сотрудников. Это совершенно новая задача для большинства университетов. Они начинают нанимать людей за рубежом, используя те самые практики, которые, как они предполагают, распространены во всем остальном мире. В частности, они начинают смотреть на степени. К несчастью, это имеет тот же эффект, что в Штатах, только многократно усиленный. Чтобы нанимать на международном рынке нужно предлагать конкурентные зарплаты. Для людей, социализированных внутри какой-то академической системы нужен специальный бонус, чтобы ее покинуть. Американский аспирант знает, что пик его мечтаний — Гарвард, Принстон или, в случае естественнонаучных или технических специальностей, Caltech или MIT. Когда ему предлагают поехать в Москву, Стамбул, Пекин или куда-то еще, для него это однозначно дауншифтинг. Оставшиеся в прежнем месте люди будут смотреть на него сверху вниз, подозревая, что он не справился с гонкой и сбежал от конкуренции, найдя тихую гавань и выбыв из настоящей игры. Для того, чтобы на это не обращать внимания, нужно либо и правда считать себя неудачником в этой системе, либо быть совершенно безразличным к статусным играм, либо получить очень много денег, даже по американским меркам. Обычно имеет место сочетание всех обстоятельств, когда периферийные университеты в Москве, Стамбуле или Астане начинают нанимать на международном рынке и получают худших возможных людей с данной степенью, которые получают непропорциональные деньги по отношению к местному преподавательскому составу. В России мы видим пока несколько анклавов, но, безусловно, будут еще.

Выделение двойной элиты (вначале — касты лучших университетов, затем — касты иностранных легионеров) вызывает у местных понятное отторжение. Кроме того, что люди делятся на категории PhD или не PhD, они еще и делятся на два лагеря по признаку того, на чьей они стороне — за западную науку или за нашу. Это особенно заметно в социальных и гуманитарных науках. Естественные науку, если не брать прикладные, производят знание, которое одинаково валидно везде — физические законы везде одинаковы — но вот спрос на гуманитарное знание разный. В России больше интереса к российской истории, чем к аргентинской, а в Аргентине, естественно, наоборот. И, кроме того, книга по русской истории, интересная аргентинцам (или британцам, или французам) будет совершенно не такой, как та, которая будет интересна русским. Нам интересно вчера, в котором мы узнаем себя, которое перекликается с нашим сегодня, но если сегодня у нас разное, то и вчера рассматривается под разными углами. Это тем более касается разных политически злободневных исследований. Соответственно, те, кто предпочитает обращаться к коллегам внутри страны, и те, кто предпочитает обращаться к коллегам вне, делятся на два лагеря, и, с пришествием рейтингов, те, кто имеет международную аудиторию, особенно англоязычную, получают преимущество.

Это, разумеется, происходит не только в России. Под влиянием международных рейтингов это происходит в Германии, во Франции, то же случилось в Китае, Мексике и многих других странах — это глобальный процесс. То же самое случилось даже в Великобритании, хотя та и говорит на английском языке. Вопрос о том, какую науку поддерживать — национальную или международную — стал ключевым в самых разных академических мирах.

В социологии же мы видим, как это происходило на разных уровнях еще до того, как возникла политическая проблема. Социология отчетливо поделилась на тех, кто считал социологией то, что преподавали в американских или германских университетах, и тех, кто учился в советских и российских университетах, где никакой социологии не преподавали, но сам изобрел что-то, что считал социологией. Этим двум группам надо было установить курсы конвертации знания — выяснять, кого важнее знать — Щедровицкого или Фуко? Зиновьева или Элиаса?

— А могли ли эти люди знать одновременно Фуко и Щедровицкого?

— Теоретически да, но практически такое случалось редко. Люди, которых учили, что знать Фуко очень важно, а про Щедровицкого они впервые слышали, не хотели чувствовать, что их валюта отчасти обесценена. Они говорили себе, что Щедровицкий — это что-то доморощенное, в мире его никто не знает, и статью со ссылками на него в приличном международном журнале у вас не возьмут. То же самое с читателями Щедровицкого, только острее — у читателей Фуко был весь остальной мир, а этим отступать было некуда. Когда вы уже не особенно молоды, сильно загружены и у вас нет времени прочитать все книги на свете, вы очень нервно реагируете на изменение курсов конвертации знания. Когда вы, будучи профессором, сталкиваетесь со студентами, которые смотрят на вас косо из-за того, что вы не читали их любимую книгу, и дают понять, что считают вас ничтожеством, вы, конечно, вначале стараетесь прочитать эту книгу. Но если книга вам не дается (например, она на иностранном языке, а вы ему не обучены, или просто принадлежит к другой традиции), вы стараетесь избавиться от таких студентов и не допустить появления им подобных в будущем. Поэтому вы всячески оберегаете своих подопечных от того, чтобы столкнуться с Фуко или Щедровицким, и всячески даете понять, что таковых просто не существует.

— Каковы макропоследствия научной политики, завязанной на рейтингах, и насколько оправданно ее применение?

— Мы узнаем об этом через некоторое время. Движение в эту сторону началось не так давно, и даже те, кто двинулся раньше, не прошли достаточно далеко, чтобы сказать, что эксперимент закончился. Балтийские страны и Казахстан двинулись раньше, чем Россия, а еще раньше в 1990-е, туда же двинулась, например, Южная Корея и некоторые другие страны Восточной Азии. В общем, их пример показывает, что правительство может добиться выведения нескольких университетов в мировой топ, если очень захочет.

«Люди, которых учили, что знать Фуко очень важно, а про Щедровицкого они впервые слышали, не хотели чувствовать, что их валюта отчасти обесценена».

Для этого должны быть благоприятная экономическая конъюнктура и концентрация сил на протяжении десятилетий. Например, Сеульский и Сингапурский университеты имеют хорошие шансы добраться до первой двадцатки в ближайшее десятилетие. Правда, туда еще ни разу не добирался университет страны, находящимся в натянутых политических отношениях с Западным миром — не потому, что создатели рейтингов кому-то подсуживают, а потому, что это сильно затрудняет сотрудничество между учеными и тот же самый международный рекрутинг. Надо быть довольно отчаянным человеком, чтобы решиться поехать из США в Россию сейчас — кто его знает, не будут ли они в состоянии холодной войны через год?

Достижение этой цели, однако, поднимает несколько вопросов. Один из них — что в точности дает положение в рейтинге? Точного ответа на этот вопрос никто не знает. Рейтинг — это отчасти самоисполняющееся пророчество: когда международные студенты выбирают, где учиться, они учитывают рейтинги. Это реальный механизм принятия решений, особенно если государство выделяет этому студенту стипендию для обучения. Бюрократ в этом правительстве будет рассуждать примерно также — он даст стипендию тем, кто едет в хороший университет. Для университетов в этом плане подняться в рейтинге выше экономически выгодно. Соответственно, высшее образование успешной в рейтинге страны отчасти финансируется за счет иностранного правительства. Это хорошо.

Другие эффекты для национальной системы образования пока не совсем ясны. Очевидно, что возникает оторванная от прочего образования элита, а вся остальная система вузов успешно и глубоко деградирует. Для попадания в рейтинг это хорошо, но для экономического развития непонятно, потому что в этих университетах, даже если все было сделано правильно — идеальный конкурсный отбор, никакой коррупции, блестящие ученые, занимающиеся самыми популярными в глобальном масштабе темами, проведенные исследования и их результаты могут не дать никакого экономического выхода.

Отрывок из книги. Главы: Сила русских сетей

Михаил Соколов: Следующий ниже текст представляет собой параграф из главы, посвященный российскому рынку академического труда в книге «Как становятся профессорами: Академические карьеры, рынки и власть в пяти странах» (авторы — Михаил Соколов, Катерина Губа, Татьяна Зименкова, Софья Чуйкина и Мария Сафонова, серия «История науки» издательства «Новое литературное обозрение», 2015 год). Глава основана на данных, полученных в ходе исследования истории социологии в Петербурге в течение последних полувека. В предшествующих параграфах описывалась структура локального социологического сообщества, состоящего из трех частей, которым, в духе традиции чикагской городской социологии, были присвоены названия «Вест-сайд, «Ист-сайд» и «Олд-центр». Несмотря на контрасты между ними в политических и культурных пристрастиях, стилях письма и представлениях о благой академической жизни, в одном отношении все три части проявляли поразительное сходство.

Сила русских сетей

В одной из самых растиражированных цитат в истории социальных наук, Токвиль констатировал, что везде, где во Франции наблюдатель обнаруживает политику правительства, а в Британии – инициативу аристократа, в Америке он встретит добровольную ассоциацию. Оказавшись в России, он безусловно обнаружил бы, что ту же роль здесь будет играть дружеская сеть. Токвиль имел в виду всевозможные филантропические инициативы, но – как показывают даже наши пять глав – его наблюдения легко обобщить на любые иные совместные предприятия.

Науку в целом можно рассматривать как серию коллективных действий. Издание журнала, проведение конференции, открытие факультета, осуществление всяких исследований силами более, чем одного человека, или присуждение премии требует организованного участия многих людей. Рынок труда, вообще говоря, также является коллективным действием. Много людей участвует в том, чтобы вакансия получила заполнение, а претендент на нее – работу. Любое коллективное действие должно осуществляться с помощью какого-то механизма координации. Оливер Уильмсон (Williamson, 1981) классифицировал эти механизмы на бюрократические, сетевые и рыночные в зависимости от того, какова степень стабильности связи между задействованными в них индивидами. В бюрократии участники взаимодействия определены на основании формальных правил. На рынке они образуют пары ad hoc на основании процедуры, описываемой труднопереводимым английским словом matching. Сеть занимает промежуточное положение, при котором участники выбираются из ограниченного, но не очерченного на основании каких-то жестких критериев пула знакомых. Каково бы ни было взаимодействие, мы найдем эти три возможности координировать его.

Возьмем конференции. Оргкомитет может назначить докладчиков и обязать студентов явиться (многие факультетские конференции собираются по приказу декана, который назначает завкафедрами руководителями секций, а те обязывают своих подчиненных сделать доклады и привести послушать их снятых для этих целей с лекций студентов). С другой стороны, оргкомитет может разослать по своим знакомым open call – «открытый зов» – и пассивно ждать, что кто-то откликнется на него, а затем забронировать зал и надеяться, что программа привлечет кого-нибудь еще в качестве бескорыстного слушателя. Как обычно, компромиссный вариант состоит в том, чтобы воспользоваться силой сетей и позаботиться о том, чтобы пригласить хотя бы часть докладчиков, а также – если организаторы серьезно относятся к происходящему – сделать несколько звонков, для того чтобы собрать аудиторию.

Перспективы: Социология академической жизниСоциолог Михаил Соколов в новой программе «Перспективы» рассказывает о социологии науки, деревенских дисциплинах и академической репутации

Перспективы: Социология академической жизниСоциолог Михаил Соколов в новой программе «Перспективы» рассказывает о социологии науки, деревенских дисциплинах и академической репутации

Аналогично, журнал может быть учрежден при организации и возглавляться деканом, который поручает завкафедрам его разделы, наполняемые усилиями преподавателей и нуждающихся в публикациях аспирантов; такой журнал может быть не особенно заинтересован в посторонних авторах. Редакция может полностью полагаться на самотек приходящих в нее рукописей. Наконец, он может собираться усилиями главного редактора и его помощников, которые активно занимаются расширением круга контактов, стараясь привлечь заинтересовавших их авторов и отделаться от энергичных, но не подходящих. В том же духе, редактор может заботиться о продвижении своего издания, раздавая копии знакомым (и стараясь завести больше знакомых, чтобы раздать больше копий), а может полагаться на почтовую службу и инициативу читателей.Первый, бюрократический, вариант координации во многих отношениях является самым слабым. Существуют задачи, с которыми бюрократия не справляется вовсе, и главной из них является пополнение собственных рядов: всякая современная бюрократия нуждается в кадровом пополнении из-за своих пределов. Два другие способа координации, сеть и рынок, однако, не поддаются однозначной сортировке в терминах лучше-хуже – каждая из них может обеспечить решение практически любой задачи. Сетевой журнал не обязательно хуже, чем рыночный, и превращение сетевого издания в рыночное влечет за собой ощутимые изменения в содержании, которые часто воспринимаются с двойственными чувствами (о жанровой эволюции ведущих журналов при их превращении в рыночные см. Губа, 2013). В некоторых отношениях, рыночный механизм в чистом виде не считается работоспособным даже в тех национальных академиях, где он в целом имеет самое широкое распространение. Американская социологическая ассоциация не полагается на open calls при поиске пленарных докладчиков на свою ежегодную конференцию, хотя, гипотетически, могла бы. Тем не менее, в общем и целом, мы можем расположить каждый академический мир где-то на шкале между полюсами чисто сетевого и чисто рыночного способа координации в соответствии с тем, какой из них преобладает. Одной из главных тем Заключения к этой книге будет то, почему в некоторых, но не во всех, национальных академических мирах происходит постепенный переход от первого ко второму.

Координация, которую мы обнаруживаем в российской академической истории, является в подавляющем большинстве случаев сетевой. Так, например, вне зависимости от того, ассимиляционистским или изоляционистским лагерем он издавался, российский социологический журнал имел общий набор черт. Прежде всего, он имел тенденцию быть творением одного несменяемого редактора и рассматриваться как его собственность. Как правило, журнал переходит в новые руки лишь со смертью или полной неработоспособностью его создателя. Редактор искал рукописи и единолично принимал решения об их публикации. Существование рецензирования по большей части лишь имитировалось для сохранения позиций в списке ВАК или привлечения грантовых средств. Даже там, где рецензенты действительно писали рецензии на статьи, а авторы действительно получали их, все считали возможным полностью игнорировать высказанные замечания; редактору ничего не стоило решить опубликовать статью, которая получила два резко отрицательных отзыва. Произвол редактора обычно ограничивался только влиянием руководителя организации, которая несла большую часть расходов по изданию.

Точка зрения | Как оценить эффективность научного институтаМнения экспертов ПостНауки о критериях оценки научных организаций

Точка зрения | Как оценить эффективность научного институтаМнения экспертов ПостНауки о критериях оценки научных организаций

На примере журналов мы можем увидеть часть причин, по которым сети были столь важны. Поскольку каждая транзакция между автором и редакцией имеет тенденцию затягиваться, обе стороны стремятся сократить их число. Так, редакция часто берет на себя труд привести текст в соответствие с тем, что рассматривается ей как стилистический стандарт академического письма, даже не согласовав с автором результаты, и авторам свойственно воспринимать это с благодарностью. Аналогично, редакция стремится заранее сократить число предстоящих транзакций, взаимодействуя только с известными ей авторами, которых она заведомо сможет опубликовать. Это политика часто открыто артикулируется, как и мотивировка узостью «своего круга», причем как в ассимиляционистской, так и в изоляционистской части социологии. Представитель наиболее ассимиляционистской институции следующим образом мотивировала предубеждения против open calls:…и в сборник, и на конференции я собираю по своим сетям сразу же. Вот сейчас мы делаем сборник по городу и, да, я составила себе список, кто занимается городом, кого бы я хотела там видеть, от кого можно знать, ты знаешь, что ждать, да, примерно. Но при этом посылаю и по большой сети. Но это всегда очень так, вот, мы разослали так информацию об этом сборнике, и мне посыпались очень странные, очень странные письма, очень… Молодой человек пишет: “Я хочу написать статью про запахи”. Нет, запахи в городе – это отлично. Но дальше он пишет: “Вы знаете, я никогда не писал научных статей, Вы не могли бы мне рассказать, что должно быть в статье?” <…> То есть вот, широкая сеть – она не всегда работает, и надо вылавливать. Всё равно мы примерно все друг друга знаем <…> Всё равно мы ездим на конференции, какое-то время, когда я была помоложе, ездили на все эти школы, выпивали и знаем, кто есть кто. И всё равно личная сеть более эффективна (н.с., Вест-сайд).

Помимо удобства редактора, личная сеть во многих отношениях более удобна и для автора. Приглашение опубликоваться гарантирует, что текст будет опубликован в ограниченные сроки, и снижает риск моральных издержек. Резкая критика или полное отвержение статьи воспринимаются как драматическая потеря лица, оскорбление, еще более тяжелое, поскольку может быть нанесено из-за угла анонимности и не допускать никакого возмездия. В академическом мире, столь чувствительном к соображениям декорума, сколь российский, мы не удивимся, увидев, что возникновения таких ситуаций стремятся избежать любой ценой.

Аналогично, несмотря на то, что действующий сегодня Трудовой кодекс допускает найм на академические позиции (преподаватель, научный сотрудник) только по открытому конкурсу , в нескольких десятках взятых нами биографических интервью какие-либо события, связанные с этим конкурсом, не упоминались ни разу. Даже весьма критично настроенные к академическому порядку в России индивиды, в целом, вполне снисходительно отзываются об этой практике как о привычном и, в целом, небольшом зле:

О: Поэтому, если по конкурсу, то конкурс, как всё в этой стране – это чистая формальность. Конкурс объявляют тогда, когда известно под кого объявить. Конкурс объявляют под человека.

В: Были случаи, когда было, скажем, два претендента?

О: Да. Было. Но проходил тот, под которого объявлялся конкурс. Если люди умные, приходили и говорили, допустим, условно: “NN, вот у вас объявлен конкурс. У вас есть человек, или мне бы тоже хотелось к вам”. “Ну вообще-то у нас есть человек”. “Всё, извините”. Это ещё умный человек. Если глупый, то он подаст заявление, но он не попадёт <…>. Но это общее… это не вина, не беда данного института. Это так принято. Везде. Это и вузовская система, и академическая. Давно сложилась. Давно. Эту липу гонят давно.

В: А что будет, если кандидат, который придёт со стороны будет гораздо сильнее? Насколько это проницаемо для конкурсного отбора?

О: Понимаете, в чём дело. Ведь объявляется конкурс с учётом конкретного человека. Допустим, объявляется конкурс старшего научного сотрудника. Придёт доктор наук. Ему скажут: “Ну простите, нам нужен кандидат. У нас нет денег для доктора наук, у нас деньги для кандидата наук”. Мы не можем. Либо скажут ему, когда изберут кандидата, будут обосновывать: “У нас же ставка кандидата, у нас же нет докторской ставки, мы же объявляли под кандидата” (в.н.с., Олд-центр).

В: А вот… допустим, есть два кандидата, которые вместе выходят на выборы. Один совершенно сторонний, но у него гораздо более впечатляющий послужной список. Ну скажем, если доцентская должность, один кандидат, второй доктор. Доктор с монографией, публикациями…

О: Но чужой.

В: Но чужой, да. Его не хотят. Что будет?

О: Ситуативно. Я думаю, что это ситуативно, зависит от многого. На уровне интуиции <…> у меня нет никаких данных, естественно. Просто я даже не слышал о таких [случаях]… Проиграет, конечно, чужой. <…> Или, если доктор им нужен, они разведут, предоставят возможность пойти на другую кафедру, а если не нужен, то гвоздей не будет, или забивать некому или ещё что-нибудь случится. Ну, отчасти я понимаю [это], потому что [кафедра] – это микроколлектив, который не предполагает то, что называется, периода испытательного срока (профессор, Ист-сайд).

Наконец, подобным же образом выглядит распределение исследовательских грантов:

То, что касается западных разнообразных фондов, то …на мой взгляд произошла некоторым образом приватизация этих всех каналов. Она двусторонняя, с одной стороны, люди Запада предпочитают иметь дело со знакомыми людьми, теми, кто все эти годы мелькал там и заработал себе имя <…>. С другой стороны, само сокращение этого рынка понятно заставляет тех людей, которые стоят у этого крана соответственно теснее смыкать плечи… А то, что касается ситуации с местными, например, с региональными правительствами, то здесь ситуация почти та же самая. Существуют люди, как бы проверенные, которые борозды не портят, которые как бы год из года осваивают вот эти вот не очень большие деньги (в.н.с., Олд-центр).

Основным мотивом, упоминаемым в интервью, как мы видели, было использование сетевого механизма как средства снижения неопределенности, предохранения заказчика от недобросовестного исполнителя контракта, работодателя, от непредсказуемости работника, редактора, от риска получить слишком мало хороших текстов или слишком много плохих. За повсеместным распространением сетей, однако, проступает и нечто иное.

Где проходит граница между наукой и псевдонаукойКак определить псевдонаучное исследование и отличить настоящего ученого от ненастоящего?

Где проходит граница между наукой и псевдонаукойКак определить псевдонаучное исследование и отличить настоящего ученого от ненастоящего?

Каждый взрослый обитатель академического мира прямо и косвенно участвует в распределении гораздо большего количества средств, чем он может присвоить себе сам. Он участвует в выборах кандидатов на позиции, сидит в комитете, раздающем гранты, играет какие-то роли в диссертационном или журнальном комплексе, позволяющем претендовать на работу другим, и так далее, и тому подобное. Вообще говоря, он может полностью монетизировать свои решения, позволяя покупать их по каждому из этих вопросов тому, кто предложит наибольшую цену. Этот механизм называется в современном русском языке «откатом», и формальные методы оценки, так отравляющие жизнь ученым, есть прямое отражение желания как-то предотвратить его использование. Возможно, однако, и менее прямолинейное обращение к нему – не для прямого обогащения, а для открытия морального кредита, создания сети обязательств, привязывающих других к себе. Инвестирование этих ресурсов в поддержание сетей позволяет получить доступ к ресурсам, которые индивид контролирует, но которыми он не обладает, обходным путем. Печальная особенность сети состоит в том, что возникающее обязательство тем больше, чем меньше шансов было бы у получателя блага стать его обладателем на основе чистых заслуг. Высокомерный молодой гений может не испытать никакой благодарности к декану, который правдами и неправдами обеспечит его профессурой; посредственность сохранит признательность на всю жизнь. В некотором смысле, любое благо, распределяемое на анонимных рыночных и меритократических началах, есть растрачивание кредита, который иначе мог бы быть накоплен всеми вовлеченными в его распределение.Так или иначе, в смысле организации российский академический мир является совершенно законченно сетевым, и это имеет последствия и для истории социологии, и для индивидуальной судьбы в нем. Из веберовских класса, статуса и партии доминирующей формой стратификации в нем, безусловно, является партия как форма добровольной, основанной на взаимопомощи ассоциации. Эти партии приобретают форму многопоколенных академических семей, сплоченных дружескими отношениями и моральным обязательствами, во главе которых стоит кто-то (или сразу несколько) из отцов- и матерей-основателей, выполняющих основную работу по координации всех видов деятельности. Мы будем использовать слово «боссы», чтобы обозначить исполняемые ими функции и противопоставить их руководителям формальных структур, которые могут по тем или иным причинам не играть эту роль.

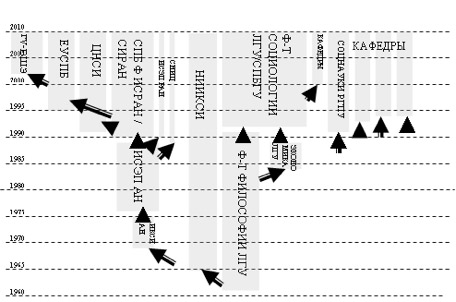

Наше исследование сетевой истории петербургской социологии читатель может со в статье одного из авторов «Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов» (Сафонова, 2012). Здесь мы ограничимся указанием на то, что история петербургской социологии может быть рассказана как история ветвления и конкуренции нескольких таких семей. Две старейшие и долгое время наиболее непримиримые из них восходят к двум аспирантам В.П.Тугаринова, учившихся на философском факультете Ленинградского государственного университета еще в 50-х годах – В.А.Ядову и В.Я.Ельмееву. Ельмеевская сеть базировалась в основном в ЛГУ – на факультетах философии и экономики и университетском НИИ комплексных социальных исследований (НИИКСИ), и она же в дальнейшем в значительной мере стояла за возникновением факультета социологии там. Ядовская сеть, другими отцовскими фигурами в которой были А.Г.Здравомыслов и Б.М.Фирсов, некоторое время также присутствовала в НИИКСИ, но затем ее лидеры перекочевали в учреждения Академии наук, которые затем служили ее основным опорным пунктом. Вначале Ядов и Фирсов работали в ленинградских секторах московского Института комплексных социальных исследований АН в Ленинграде, затем – вместе с этими секторами были переведены в Институт социально-экономических проблем АН (в 1975), затем Ядов возглавил головной московский Институт социологии, а Фирсов получил возможность вывести их общих сетевых отпрысков в филиал этого института в Ленинграде (1989), и, наконец, в 2000 филиал приобрел права полноправного Социологического института АН, который мы и встретим далее. Младшие поколения ядовской сети обособились от нее на протяжении 90-х, создав несколько организаций на новых территориях, созданных грантовой экономикой- уже упоминавшиеся Центр независимых социологических исследований, Факультет политических наук и социологии Европейского университета в СПб и, уже путем ответвления сети, уже обосновавшейся в ЕУСПб – факультет социологии петербургского филиала Высшей школы экономики. Рисунок 2 графически отображает эту эволюцию.

Рисунок 2. Рост петербургской социологической сети

В нашем исследовании, семьи идеально реконструировались на основании формального сетевого анализа, при котором мы просили респондентов назвать людей, повлиявших на их профессиональные биографии, коллег, участвовавших с ними в исследовательских проектах, а также звавших их опубликоваться или выступить с докладом (Сафонова, 2010; Сафонова, 2012). Наши Вест- и Ист-сайды были выделены именно с помощью такого анализа, при этом исторически процесс их обособления прекрасно описывается через конфликты их лидеров. .

Изучение сетевой истории российской социологии приводят нас к нескольким обобщениям по поводу непростых отношений между сетями и формальными организациями. Во-первых, мы видим, что в петербургской (и не только петербургской) социологии организации возникают как оболочки для того или иного ответвления сети. Развитие организации происходит снизу-вверх и, фактически, выглядит как серия идущих сверху вниз приглашений. Административный вес в этой системе безошибочно производен от того, сколько и каких людей индивид может созвать под свои знамена; тех, про кого известно, что достаточно им топнуть, чтобы на пустом месте собралась армия, часто получают приглашение так и поступить. С другой стороны, только те, кто временами получает такие приглашения, оказываются окружены людьми, ожидающими , что те их позовут (см. ниже), и в этом смысле восхождение в класс боссов обычно предполагает постепенный подъем за счет облака тех, кто ожидает от индивида предложений работы. Это приводит нас к «во-вторых» – один из источников кризиса в сетевых организациях может стать кризис наследования: в то время, как первый директор обладает никем не отрицаемой легитимностью , его наследник вынужден постоянно подтверждать свой мандат. Как уже говорилось выше, распространение демократических процедур, обеспечивающих контроль большинства сотрудников над принятием ключевых решений, делают нового руководителя в значительной мере зависимым от коллектива. Исключение составляют ситуации, когда сам этот коллектив состоит из нескольких оппонирующих друг другу семейств; тут директор, лавируя между ними, может добиться известной автономии. Ценой становится постоянный конфликт.

В-третьих, неизбежным следствием этого положения вещей является то, что сети привыкают смотреть на организации как на свою собственность. Лояльность сети в целом ставится выше лояльности организации – сеть обеспечивает индивида возможностями найти новую работу, моральной поддержкой при преодолении очередного институционального барьера и аудиторией для его выступлений или статей. Один из постоянных лейтмотивов в интервью – роль старших коллег в сети, задающих ориентир, на который надо равняться, поддерживают индивида при отправке первой заявки или статьи, и помогают пережить непростые времена.

О: Да, это был мой первый индивидуальный проект <…>. Коллеги активно писали заявки, коллеги активно участвовали в различных исследованиях, ездили на конференции, и мне тоже нужно было что-то делать. Коллеги показывали мне, если хотите, определенную высокую планку, которой нужно было соответствовать. Чтобы соответствовать, ты должен был что-то писать, что-то делать. [Когда я писал заявку] N, например, очень серьезно мне помогал. Фактически помог в разработке инструментария по данному проекту.

В: То есть они не отпускали вас, так сказать, в открытое море?

О: Нет, нет, нет, нет, нет. Такого никогда не было. Была попытка максимально меня включить в работу. Есть исследование – значит, включаем. Нужно было не только научить человека, но и финансово ему помочь, что они, собственно говоря, и старались делать по максимуму (доцент, Ист-сайд).

Сохранение членства в сети оказывается значительно важнее сохранения рабочего места и потому, что организации оказываются более эфемерными, и потому, что потеряй индивид одну работу, сеть всегда поможет ему с другой. Сеть контролирует нечто большее, чем отдельную организацию: она контролирует экономическую нишу. Сеть концентрирует навыки, аккумулирует связи и оказывает моральную поддержку тем, кто принадлежит к ней; наоборот, она может активно скрывать информацию или пытаться атаковать тех, кто проникает на ее территорию.

В этих условиях, одна из латентных причин конфликта директора академической организации с коллективом состоит в том, что директор вольно или невольно должен представлять интересы организации, не сети. Там, где существуют какие-то внешние критерии эффективности, директор должен обеспечивать соответствие этим критериям. Если организация оценивается по количеству опубликованных статей, директор должен проследить за тем, чтобы сотрудники публиковались, а те, кто отказываются публиковаться, как положено, – были заменены на новых, готовых это делать. Если есть ресурсы, которые можно проесть сегодня, а можно инвестировать в развитие организации завтра, директор гораздо более предрасположен думать о завтра, чем коллектив. Здесь его ситуация оказывается двойственной – с одной стороны, он обязан своим статусом административного босса возможности мобилизовать людей, т.е. чтобы сохранить руководящее положение в сети, надо заботиться о ней. С другой стороны, сохранение руководящей позиции требует от него идти против их воли. Административный талант в значительной мере заключается в способности найти компромисс.

Самые существенные для нашей истории сети часто простираются за пределы дисциплины или даже академического мира в целом. Советские социологи первого поколения были многим обязаны патронажу со стороны философов и партийных идеологов (Иовчук, Францев, Румянцев), занимавших несравненно более высокие посты, чем они, в советской иерархии (Соколов, 2011), и по большому счету могли считаться младшими ответвлениями их сети. Имея такую поддержку сравнительно рано в профессиональной биографии, сплоченная группа могла получить доступ ко всем ключевым ресурсам в обход существующего академического истэблишмента. В истории петербургской социологии мы находим три такие группы. Первыми двумя были ядро «ленинградской школы» (самоназвание того, что мы назвали «ядовским семейством») и ельмеевцы. Третьей группой было младшие ответвления ядовской сети, создавшие ЦНСИ, ЕУСПб и филиал Вышки, в карьерных успехах которых сыграли роль их студенческие друзья по экономическому факультету, ставшие часть национальной элиты. Именно он уже в следующем веке обеспечит основное политическое прикрытие и экономическую поддержку Европейскому университету.

На этом примере хорошо заметно, что оказывающие наибольшее влияние на прогресс дисциплины сплоченные группы могут возникнуть лишь в небольшом сегменте эксклюзивных учреждений, которые функционируют как «кузницы элиты» – имея в виду не только академическую, но и социетальную элиту. Россия мало отличается в этом смысле от Франции или Британии (и гораздо сильнее – от Германии и США). В рамках другого исследования, мы создали небольшую выборку в 117 человек, представлявших, по нашей оценке, социологический истэблишмент. Из 99 ее членов, о чьем образовании у нас есть сведения, 26 закончили МГУ (14 – философский факультет) и 15 ЛГУ (7, кроме того, получили там впоследствии второе высшее образование). Все прочие вузы дали не более 2-х человек за единственным исключением Педагогического института им. Герцена в Ленинграде, который в разные годы окончили четверо. По ограниченности маршрутов, которыми ведут тропы славы в России, она напоминает Францию.

Сами составляющие истэблишмент индивиды обычно имеют аристократическое происхождение (да и кого еще мы можем ожидать встретить в элитарных учебных заведениях?), которое дополнительно обеспечивает их изобилием связей за пределами академического мира и тем самым притоком ресурсов. Родители первого поколения советских социологов в непропорционально большой доле принадлежали к советской нетехнической интеллигенции – из изучения биографий виднейших представителей этой когорты следует, что не менее 80% их родителей должны были получить высшее образование – впечатляющая гомогенность для страны, в которой на 147 миллионов населения (Согласно Первой всесоюзной переписи 1926 года) приходилось всего 521 тысяча специалистов, из них – 233 тысячи с высшим образованием (менее 0,2%). Та же тенденция, вообще говоря, прослеживалась и далее.

Необходимо сделать важную оговорку прежде, чем мы двинемся дальше. Выше мы говорили о «семьях» или сетях как о дискретных целых. Они, разумеется, не являются таковыми. Сеть – это не агент с очерченным контуром. Она перетекает в другие сети, и нельзя сказать, на ком она начинается или заканчивается. В сетевом отношении, наши семьи не изолированы друг от друга, хотя контакты между ними и истончены.

В целом, изучение сети показывает нам, что, как и можно ожидать от академического мира, работающего от сети, петербургскую социологию приводят в действие несколько десятков человек. Сами они занимают некоторое количество позиций, делают сколько-то докладов и пишут сколько-то статей, но их роль гораздо больше этого – они дают возможность сделать то же самое непропорционально большему числу людей. Если мы проанализируем сведения о 850 личных приглашениях, содержащиеся в анкетах (мы спрашивали о том, кто приглашал индивидов на работу, конференцию или к публикации, а также о том, кто оказал на их карьеру наибольшее влияние – см. подробно об этом в Сафонова, 2012), то обнаружим, что, вопреки правилу Парето («20% исполнителей приносят 80% результата»), 80% приглашений приходится всего на 43 человека, т.е. 7%. Половина из 337 приглашений опубликоваться приходится всего на 8 человек, которые были редакторами городских журналов или завкафедрами, наладившими выпуск сборников.

Анализируя сети приглашений разного типа, мы находим очевидную тенденцию концентрировать ресурсы в одних руках и сравнительно низкий уровень специализации. При этом, корреляций между сетями ограниченна, что показывает редкость всесторонней зависимости от одного-единственного патрона (Сафонова, 2012). Скорее, каждая из больших семей имеет некоторое разделение труда между своими лидерами. Отметим, кроме того, что сетевая зависимость от кого-то не подразумевает – вопреки тому, о чем говорит антиутопический фольклор – выражение благодарности через расточение символов интеллектуального признания. Патронаж не гарантирует свидетельств признания – предложивший кому-то работу в нашей популяции не может рассчитывать на ответные цитирования ; с другой стороны, признание может быть не является необходимым условием, чтобы кому-то покровительствовать.

Так или иначе, академическое взаимодействие предполагает постоянное накопление осведомленности друг о друге, и претендующий на положение академического босса не должен упускать ни одной возможности собрать побольше полезных сведений о других:

Ну то есть как-то общались, обсуждали темы научные. Как я теперь понимаю, NN там некое тестирование проводил меня… <…> Мне казалось, что мы просто за науку говорим, а он как бы видимо проверял по своим критериям профпригодность, как ему представлялось (н.с., Олд-центр).

С точки зрения симметрии объяснения, было бы соблазнительно описать рост сети как еще одну коалиционную игру, и с некоторой точки зрения она и является таковой. К несчастью, неопределенность границ и внутренняя гетерогенность составляющих сеть отношений затрудняет ее отождествление с цельным агентом, обладающим единым разумом и волей. Она контролирует некоторые ресурсы, но каждый ее член в отдельности лишь с какой-то вероятностью имеет доступ к ним. Тем не менее, для социального мира, организованного по сетевому признаку, естественно стремиться всячески увеличивать ресурсы в руках любого из членов сети, как экономические, так и символические, поскольку все остальные ощущают, что обладают преимущественным доступом к ним. Я способствую продвижению тех, с кем связан, поскольку предполагаю, что могу получить долю во многих их прибылях; я хвалю их, поскольку верю, что делю с ними их славу.

Несмотря на аморфную природу сети, разные ее фрагменты обладают отчетливо различным характером – тем, что мы ранее назвали «академической культурой» – и, прежде, чем двигаться дальше, мы должны сказать несколько слов о культурах, сосуществующих в российской социологии.